閱讀心得

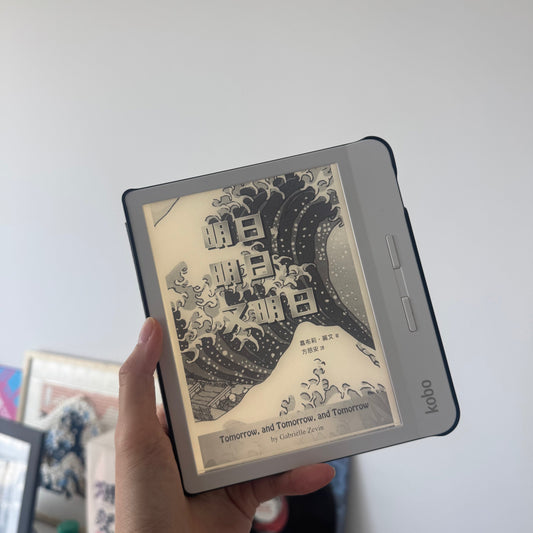

好書推薦|《明日明日又明日》遊戲之中可以無限重生無限救贖的可能性 要想勝出就必須接受這個現實一...

開始做節目之後讀了很多都是跟商業策略或是科技有關的書,但我前陣子讀了一本小說,真的很喜歡,是比爾蓋茲之前在夏日書單中的推薦《明日明日又明日》,這本書應該是繼幾年前讀了莫斯科紳士之後我最喜歡的小說了。 在莎士比亞四大悲劇之一的馬克白之中,其中一句最具有啟發性也是最常被引用的台詞,也是虛無主義者的獨白就是Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow明日明日又明日,光陰荏苒,日復一日緩緩潛行,直到最終的滴答聲響;逝去的昨日照耀愚人,領其步上歸塵的死途。 當馬克白自言自語著明天明天又明天時,談到的是生活的無情和徒勞,而當這本書的作者在談論到同樣的話語時,他談到的則是電動遊戲之中,可以無限重生無限救贖的可能性。 是不是非常有趣!那時候就是看到這邊我就決定要來看這本書,結果沒想到一打開,就忍不住熬夜兩個晚上把它看完了,還有點覺得捨不得看太快,作者真的非常有才華。 本來以為會有很多想說遊戲場景虛幻的那種內容,但沒想到更多的是主角之間的感情和衝突還有成長 雖然我自己很少玩電動,但看到作者形容的遊戲都覺得實在太有創意,很有畫面感跟想像力,他一定是一個非常熱愛電玩的人,能夠寫出這樣的故事讓不玩電動的人也很能理解。 不過不得不說這本書是有點沈重的,有種籠罩在灰灰的烏雲下的感覺,有一天晚上還看到一度要掉眼淚,整個入戲太深,但看完會有很多不一樣的想法,常常會去想說,如果是自己的話,我會怎麼做。 今天稍微介紹一下書中的內容,不透露太多劇透,真的非常推薦大家可以去看。 故事中由兩個好朋友Sam and Sadie的劇情開始,Sam的童年是悲慘的,和媽媽相依為命,最後從東岸的紐約搬回到西岸韓國城開Pizza屋的外公外婆家,在覺得一切終於要變好時媽媽卻意外車禍過世,身受重傷一腳殘廢的他在醫院封閉起自己,而也是在這時候,他遇見了那個影響他一生的人Sadie,Sadie因為自己的姊姊生病所以剛好都要待在醫院,在遊戲是裡面遇見了Sam,跟他一起玩起電玩,護士後來說Sadie是Sam唯一願意說話的人,請她能不能常來陪他玩,就因為這樣他們成為了朋友。 他們來自完全不同的家庭不同的背景,可是卻又莫名的相似,Sam是韓國人跟猶太人的混血兒,他們兩個在小時候都是科展學識遊戲聯盟跟許多競賽的常客,雖然Sam是去上東邊平凡的公立高中,而Sadie則是去西邊上時髦的私立學校,書裡面寫著Sadie世界裡的人,雖然和他同類型,都是有魅力又聰明,但是更有錢更接近白人,戴的眼鏡跟牙套更高級,Sam的心中是有點自卑的,他有時候會把sadie想成壞蛋,想像他其實輕視他,但其實sadie並沒有,不過從這邊就能看出在未來的生活裡面他們可能得不斷錯過。 後來在因為一些原因他們斷了聯繫,再相遇時已經大學,Sam在哈佛而Sadie念麻省理工,因緣際會他們聯繫上,最後在Sam的堅持下他們一起做了遊戲,並加入了另外一位好朋友馬克思擔任製作人。 兩人大學還沒畢業還不到25歲就因為合作設計的電玩遊戲爆紅,年輕、才華洋溢、成功富有,未必能讓人免於野心或遭到背叛的煎熬,成功給他們帶來了名氣快樂悲劇欺騙,當然也有某種永恆的意義。這個故事橫跨了三十年,從東岸到西岸,在書裡面探討了亞裔混血兒的身份認同,誤會,背叛,愛與被愛的追求。 我覺得這樣介紹也很難描述的書中的感覺,分享幾段我在書中喜歡的部分,更多的內容歡迎大家可以去看這本書哦! “世上有你我這樣的人,我們經歷過糟糕的事情,卻得以幸存。我們的個性很堅韌。但世上也有你朋友那樣的人,對於他們這樣的人,我們必須格外溫柔以待,否則他們就會受到傷害。” 在Sadie一覺不振的時候,Sam想著該怎麼安慰朋友,但他不知道該怎麼做,於是詢問好友馬克思的意見,馬克思問他,他是你很好的朋友對不對,Sam回答說,以前是我最好的朋友,可是我們吵架了,馬克思回他說,那我建議你繼續去他公寓找他,如果是我的朋友我就會這樣做,但山姆回他說我覺得他不希望我去,我沒辦法待在不歡迎我的地方,馬克思說,那並不重要,這樣做不是為了你,你就每天出現一下,確認他的狀況。 山姆又說,如果他不跟我講話怎麼辦,馬克思回,讓他知道你在就可以了,你也可以帶餅乾,帶書,帶電影去看,培養友情有點像是在養電子雞。 另外還有一段是書中在說有關於一起玩遊戲的部分: 陪另一個人玩,這風險可不小。這意味著你要敞開自己的心扉,暴露自己的內心,直面受到傷害的可能。對人來說,這樣做的意義之重大就跟狗兒把肚皮朝向你一樣一儘管你有能力傷害我,但我知道你不會那樣做的。這就像狗把你的手叼在嘴裡,卻從不會真的咬下去。一同玩需要充足的信任和愛。 其中一段Sadie的奶奶在跟他說,他似乎不應該隱瞞Sam一些事情的時候,他奶奶說到: 但我必須告訴你,施捨你的人絕不會成為你的朋友。人是不可能從朋友那裡獲得施捨的。 ” 我沒從這個角度考慮過。”莎蒂說。 弗蕾達撫摸著莎蒂的手說:“我的莎蒂,我們的生活中充滿了道德方面的妥協,無法逃避,但我們還是應該盡自己所能,避開比較容易避免的那些妥協。 玩家都可以選擇重新開始遊戲,但玩家水遠無法在第幾關。要想“勝出”,就必須接受這個現實一在有些比賽中,你永遠無法獲勝。...

好書推薦|《明日明日又明日》遊戲之中可以無限重生無限救贖的可能性 要想勝出就必須接受這個現實一...

開始做節目之後讀了很多都是跟商業策略或是科技有關的書,但我前陣子讀了一本小說,真的很喜歡,是比爾蓋茲之前在夏日書單中的推薦《明日明日又明日》,這本書應該是繼幾年前讀了莫斯科紳士之後我最喜歡的小說了。 在莎士比亞四大悲劇之一的馬克白之中,其中一句最具有啟發性也是最常被引用的台詞,也是虛無主義者的獨白就是Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow明日明日又明日,光陰荏苒,日復一日緩緩潛行,直到最終的滴答聲響;逝去的昨日照耀愚人,領其步上歸塵的死途。 當馬克白自言自語著明天明天又明天時,談到的是生活的無情和徒勞,而當這本書的作者在談論到同樣的話語時,他談到的則是電動遊戲之中,可以無限重生無限救贖的可能性。 是不是非常有趣!那時候就是看到這邊我就決定要來看這本書,結果沒想到一打開,就忍不住熬夜兩個晚上把它看完了,還有點覺得捨不得看太快,作者真的非常有才華。 本來以為會有很多想說遊戲場景虛幻的那種內容,但沒想到更多的是主角之間的感情和衝突還有成長 雖然我自己很少玩電動,但看到作者形容的遊戲都覺得實在太有創意,很有畫面感跟想像力,他一定是一個非常熱愛電玩的人,能夠寫出這樣的故事讓不玩電動的人也很能理解。 不過不得不說這本書是有點沈重的,有種籠罩在灰灰的烏雲下的感覺,有一天晚上還看到一度要掉眼淚,整個入戲太深,但看完會有很多不一樣的想法,常常會去想說,如果是自己的話,我會怎麼做。 今天稍微介紹一下書中的內容,不透露太多劇透,真的非常推薦大家可以去看。 故事中由兩個好朋友Sam and Sadie的劇情開始,Sam的童年是悲慘的,和媽媽相依為命,最後從東岸的紐約搬回到西岸韓國城開Pizza屋的外公外婆家,在覺得一切終於要變好時媽媽卻意外車禍過世,身受重傷一腳殘廢的他在醫院封閉起自己,而也是在這時候,他遇見了那個影響他一生的人Sadie,Sadie因為自己的姊姊生病所以剛好都要待在醫院,在遊戲是裡面遇見了Sam,跟他一起玩起電玩,護士後來說Sadie是Sam唯一願意說話的人,請她能不能常來陪他玩,就因為這樣他們成為了朋友。 他們來自完全不同的家庭不同的背景,可是卻又莫名的相似,Sam是韓國人跟猶太人的混血兒,他們兩個在小時候都是科展學識遊戲聯盟跟許多競賽的常客,雖然Sam是去上東邊平凡的公立高中,而Sadie則是去西邊上時髦的私立學校,書裡面寫著Sadie世界裡的人,雖然和他同類型,都是有魅力又聰明,但是更有錢更接近白人,戴的眼鏡跟牙套更高級,Sam的心中是有點自卑的,他有時候會把sadie想成壞蛋,想像他其實輕視他,但其實sadie並沒有,不過從這邊就能看出在未來的生活裡面他們可能得不斷錯過。 後來在因為一些原因他們斷了聯繫,再相遇時已經大學,Sam在哈佛而Sadie念麻省理工,因緣際會他們聯繫上,最後在Sam的堅持下他們一起做了遊戲,並加入了另外一位好朋友馬克思擔任製作人。 兩人大學還沒畢業還不到25歲就因為合作設計的電玩遊戲爆紅,年輕、才華洋溢、成功富有,未必能讓人免於野心或遭到背叛的煎熬,成功給他們帶來了名氣快樂悲劇欺騙,當然也有某種永恆的意義。這個故事橫跨了三十年,從東岸到西岸,在書裡面探討了亞裔混血兒的身份認同,誤會,背叛,愛與被愛的追求。 我覺得這樣介紹也很難描述的書中的感覺,分享幾段我在書中喜歡的部分,更多的內容歡迎大家可以去看這本書哦! “世上有你我這樣的人,我們經歷過糟糕的事情,卻得以幸存。我們的個性很堅韌。但世上也有你朋友那樣的人,對於他們這樣的人,我們必須格外溫柔以待,否則他們就會受到傷害。” 在Sadie一覺不振的時候,Sam想著該怎麼安慰朋友,但他不知道該怎麼做,於是詢問好友馬克思的意見,馬克思問他,他是你很好的朋友對不對,Sam回答說,以前是我最好的朋友,可是我們吵架了,馬克思回他說,那我建議你繼續去他公寓找他,如果是我的朋友我就會這樣做,但山姆回他說我覺得他不希望我去,我沒辦法待在不歡迎我的地方,馬克思說,那並不重要,這樣做不是為了你,你就每天出現一下,確認他的狀況。 山姆又說,如果他不跟我講話怎麼辦,馬克思回,讓他知道你在就可以了,你也可以帶餅乾,帶書,帶電影去看,培養友情有點像是在養電子雞。 另外還有一段是書中在說有關於一起玩遊戲的部分: 陪另一個人玩,這風險可不小。這意味著你要敞開自己的心扉,暴露自己的內心,直面受到傷害的可能。對人來說,這樣做的意義之重大就跟狗兒把肚皮朝向你一樣一儘管你有能力傷害我,但我知道你不會那樣做的。這就像狗把你的手叼在嘴裡,卻從不會真的咬下去。一同玩需要充足的信任和愛。 其中一段Sadie的奶奶在跟他說,他似乎不應該隱瞞Sam一些事情的時候,他奶奶說到: 但我必須告訴你,施捨你的人絕不會成為你的朋友。人是不可能從朋友那裡獲得施捨的。 ” 我沒從這個角度考慮過。”莎蒂說。 弗蕾達撫摸著莎蒂的手說:“我的莎蒂,我們的生活中充滿了道德方面的妥協,無法逃避,但我們還是應該盡自己所能,避開比較容易避免的那些妥協。 玩家都可以選擇重新開始遊戲,但玩家水遠無法在第幾關。要想“勝出”,就必須接受這個現實一在有些比賽中,你永遠無法獲勝。...

《東京八平米》獻給要創建新生活的你 你的小不成問題 因為外面的世界足夠大

最近終於打開了想看很久的《東京八平米》 閱讀的過程中除了讓我特別平靜,也讓我想起了康德說的:「真正的自由不是你想做什麼就做什麼,而是你不想做什麼就能不做什麼。」 回頭審視自己現在擁有的一切,為了每一分錢所要付出的時間和精力,還有自己想要的生活模式到的是什麼。 「在日本有個比較普遍的說法,房租最好不要超過月收入的三成,這樣才能實現比較理想的收支平衡。若按這種說法來檢討我(或這位攝影師)的開支,肯定被認為嚴重生衡,因為我們把房租和伙食費都壓得很低,「娛樂」方面的開銷嚴重超支。但我認為,在我力所能及的範圍內讓自己按喜歡的方式失衡是可以的。四疊半沒有地方放洗衣機,得去外面的投幣式洗衣間,在那裡遇見一位阿姨,聽她講了有趣的、獨白式的故事。因為房間裡沒有洗澡間,我感受到冬天在澡堂裡與阿姨們互相寒暄、把身體浸泡在大浴缸裡的幸福。因為房租很便宜,我不用增加自己的工作量也能夠擁有經濟上的白由間,讓自己去接觸各種不同的文化。也許別人會用不一樣的眼光看你,但這種生活方式讓你心中的滿足感得到提升。這是在八平米的房間裡學到的一種經濟學。」 即使住在小小的空間裡,作者卻有非比常人的精神世界,也讓我想起電影Perfect Days的生活哲學,那分從容與寧靜。作者寫到:「經過六年多的時間,沒有冰箱、沒有洗衣機、沒有洗澡間的「三無」生活也成為常態,偶爾出去旅遊住進帶有冰箱的房間,心裡還有些小感動,滿懷喜悅享受一下伸手即可喝到冰鎮飲料的文明生活。」 當然住在狹小空間時常搬家也不一定總是美好,人生有各種取捨,問題是到底什麼才是自己真正想要的? 「從資料推想,大部分日本人會長期定居在一個地方。我有時候走在路上,尤其是路過一個很陌生的地方,從別人家的廚房飄來陣陣味噌湯香味的傍晚時刻,突然會很羨慕他們的人生:熟悉的環境和人際關係,發自內心的安全感和平靜,日常左右逢源,鄰居一呼百應。我也知道不上班的日子難免有苦悶和煎熬,我羨慕的那種人生也會有折磨,人總是想要自己得不到的東西。滾石不生苔聲,像我這樣經常換地方生活的人肯定不聚財,但我親身體驗過、觀察過的各種不同人生和思維方式,對我來說卻是寶貴的財產。」 這也讓我想去自己已經多久沒有有意識的去用心生活,我以前一直以為想要更快樂就要擁有更多,但沒想到或許想要體驗更多的第一步便是捨去,作者可以看見斜對面房子逢三月開滿白色梅花,到十一月黃橙橙的柿子掛滿枝頭,鳥兒一邊啄食柿子一邊尖叫,這段也令人動容,我們有多久沒有注意過門口的擺設、每天經過的路上的風景呢?期許自己時時刻刻留心身邊的所有變化和美好。

《東京八平米》獻給要創建新生活的你 你的小不成問題 因為外面的世界足夠大

最近終於打開了想看很久的《東京八平米》 閱讀的過程中除了讓我特別平靜,也讓我想起了康德說的:「真正的自由不是你想做什麼就做什麼,而是你不想做什麼就能不做什麼。」 回頭審視自己現在擁有的一切,為了每一分錢所要付出的時間和精力,還有自己想要的生活模式到的是什麼。 「在日本有個比較普遍的說法,房租最好不要超過月收入的三成,這樣才能實現比較理想的收支平衡。若按這種說法來檢討我(或這位攝影師)的開支,肯定被認為嚴重生衡,因為我們把房租和伙食費都壓得很低,「娛樂」方面的開銷嚴重超支。但我認為,在我力所能及的範圍內讓自己按喜歡的方式失衡是可以的。四疊半沒有地方放洗衣機,得去外面的投幣式洗衣間,在那裡遇見一位阿姨,聽她講了有趣的、獨白式的故事。因為房間裡沒有洗澡間,我感受到冬天在澡堂裡與阿姨們互相寒暄、把身體浸泡在大浴缸裡的幸福。因為房租很便宜,我不用增加自己的工作量也能夠擁有經濟上的白由間,讓自己去接觸各種不同的文化。也許別人會用不一樣的眼光看你,但這種生活方式讓你心中的滿足感得到提升。這是在八平米的房間裡學到的一種經濟學。」 即使住在小小的空間裡,作者卻有非比常人的精神世界,也讓我想起電影Perfect Days的生活哲學,那分從容與寧靜。作者寫到:「經過六年多的時間,沒有冰箱、沒有洗衣機、沒有洗澡間的「三無」生活也成為常態,偶爾出去旅遊住進帶有冰箱的房間,心裡還有些小感動,滿懷喜悅享受一下伸手即可喝到冰鎮飲料的文明生活。」 當然住在狹小空間時常搬家也不一定總是美好,人生有各種取捨,問題是到底什麼才是自己真正想要的? 「從資料推想,大部分日本人會長期定居在一個地方。我有時候走在路上,尤其是路過一個很陌生的地方,從別人家的廚房飄來陣陣味噌湯香味的傍晚時刻,突然會很羨慕他們的人生:熟悉的環境和人際關係,發自內心的安全感和平靜,日常左右逢源,鄰居一呼百應。我也知道不上班的日子難免有苦悶和煎熬,我羨慕的那種人生也會有折磨,人總是想要自己得不到的東西。滾石不生苔聲,像我這樣經常換地方生活的人肯定不聚財,但我親身體驗過、觀察過的各種不同人生和思維方式,對我來說卻是寶貴的財產。」 這也讓我想去自己已經多久沒有有意識的去用心生活,我以前一直以為想要更快樂就要擁有更多,但沒想到或許想要體驗更多的第一步便是捨去,作者可以看見斜對面房子逢三月開滿白色梅花,到十一月黃橙橙的柿子掛滿枝頭,鳥兒一邊啄食柿子一邊尖叫,這段也令人動容,我們有多久沒有注意過門口的擺設、每天經過的路上的風景呢?期許自己時時刻刻留心身邊的所有變化和美好。

從《布魯克林有棵樹》一虧紐約移民文化建築的歷史 廉租公寓中的Airshaft通風井

Edward Hopper’s Night Windows, 1928 最近在讀《A Tree Grows in Brooklyn》(布魯克林有棵樹)這本書,書中的背景是1912年的紐約,講述著閱讀如何讓卑微的生命變得高貴,講述知識如何改變人的修為與命運,講述家庭的力量如何支撐孩子實現自己的夢想。 The airshaft was a horrible invention. Even with the windows tightly sealed, it served as a sounding box and you...

從《布魯克林有棵樹》一虧紐約移民文化建築的歷史 廉租公寓中的Airshaft通風井

Edward Hopper’s Night Windows, 1928 最近在讀《A Tree Grows in Brooklyn》(布魯克林有棵樹)這本書,書中的背景是1912年的紐約,講述著閱讀如何讓卑微的生命變得高貴,講述知識如何改變人的修為與命運,講述家庭的力量如何支撐孩子實現自己的夢想。 The airshaft was a horrible invention. Even with the windows tightly sealed, it served as a sounding box and you...

《美麗新世界 》閱讀心得 正是因為現實如此逼人令人畏懼 才顯得那樣有意義 所有現代人都該讀的 ...

之前剛和大家分享了前陣子剛讀完人類大歷史這本書,我真的非常非常喜歡,大大改變以往對人類、信仰、歷史、世界的想法,會讓人反思自己的生活,以及人類其他物種生命的意義。在書中的最後倒數第二章,從此過著幸福快樂的日子裡面,就在討論這個一直以來好像是人類永遠不會有答案的問題,那就是關於幸福和快樂。在不斷地進步之下,又有誰真正的快樂了呢?快樂又到底該如何被計算?記得我們每年常常都會跟大家分享世界幸福報告,但事實上這些東西真的有辦法被衡量嗎? 💡幾千年來,早就有哲學家、神職人員和詩人反覆思索快樂的本質。許多人都認為,社會、倫理和心靈因素對幸福感的影響,絕對不下於其他物質條件。有沒有可能,雖然富裕社會裡的人類荷包滿滿,卻因為人際疏離和生活缺乏意義而深感痛苦?有沒有可能,雖然我們的老祖宗生活條件較差,但因為與家人朋友、宗教和大自然關係緊密,所以反而活得比較滿足? 但是更引起我注意的是,他說: 如果說快樂要由期望來決定,那麼我們社會的兩大支柱(大眾媒體和廣告業)很有可能正在不知不覺的讓全球愈來愈不開心。 關於快樂最重要的一項發現是:快樂並不在於任何像是財富、健康、甚至社群之類的客觀條件,而在於客觀條件和主觀期望之間是否相符—如果你想要一臺牛車,而你也得到一臺牛車,你就會感到滿足。如果你想要一輛全新的法拉利,而得到的只是一輛二手的飛雅特,你就會感覺很不開心。 對現代人來說,雖然有各種鎮靜劑和止痛藥任我們使用,但我們愈來愈期望能得到舒適和快感,也愈來愈不能忍受不便和不適。 結果就是我們感受到的痛苦程度,可能還高於先人。 假設現在是五千年前,而你是一個住在小村子裡的十八歲年輕人。這時全村大概只有五十個人左右,老的老、小的小,身上不是傷痕皺紋遍布,就是小孩稚氣未脫,很可能就會讓你覺得,自己長得真是好看,因而滿是自信。但如果你是活在今日的青少年,覺得自己長相不怎麼樣的可能性,就要高多了。就算同一個學校的人,外表都輸你一截,你也不會因此就感覺開心。因為你在心裡比較的對象是那些影視明星、運動員和超級名模,你整天都會在電視、臉書和巨型廣告看板上看到他們。 有沒有可能,第三世界國家之所以會對生活不滿,不只是因為貧窮、疾病、政治腐敗和壓迫,也是因為他們看到了第一世界國家的生活標準? 另外我以前其實常常會覺得努力是要為了過上更好的生活,如果我更有能力的話,我是不是就能夠避免掉不想要的痛苦和不開心,會不會生活剩下的就會是幸福和快樂的?這也是我心中一個很大的疑問,也是我一直以來想要追求答案的事情。 但是書中最後面講到了一本書叫做《美麗新世界》這本書出版於快要一百年前,探討著如果快樂的關鍵就在於生化機制,因此我們就不用再浪費時間處理政治革新和社會改革、叛亂和意識型態,而是開始全力研究唯一能真正讓我們快樂的方法—操縱人類的生化機制。 如果金錢、社會地位、整形手術、豪宅、握有大權的職位,這些都不會給你帶來長久的快樂。想要有長期的快樂,是否最終只能靠血清素、多巴胺和催產素。 1932年,正值經濟大蕭條的時代,赫胥黎出版了反烏托邦小說《美麗新世界》,書中將「快樂」當成最重要的價值,而且政治的基礎不是警方、不是選舉,而是精神病的藥物。每天,所有人都要服用一種合成藥物「蘇麻」(soma),這能讓他們感到快樂,而且不影響生產力和工作。在美麗的新世界裡,「世界國」統治全球,所有子民不論生活環境條件如何,都對這感到無比滿足。也因此,政府完全不用擔心會爆發戰爭、革命、罷工或示威遊行等等威脅。赫胥黎的世界似乎對大多數讀者來說都非常可怕,但又很難解釋原因。所有的人永遠都是很快樂的;這到底能有什麼問題?因為他假設了快樂等於快感,因為我們的生化機制限制了這些快感的程度和時間長短,唯一能夠讓人長時間、高強度感受到快樂的方法,就是操縱這個生化機制。 這本書因為之前也有通勤族推薦過所以我之前也買了電子書,印象也很深刻但是還沒有機會打開來看,看完之後也如同哈拉瑞講到的,讓人有毛股悚然的感覺,然後也讓反思到很多我以前想要推開的種種不開心,我才發現或許那些東西才是生活可貴的地方。 這本書真的很好看非常推薦給大家!雖然推出快要一百年,但是還是完全不過時,甚至很前衛。 在書中所建構的世界,人們不是胎生,而是從「繁育中心」孵化成熟在出生之前,就已被劃分為各種階級,透過各種生殖程序,讓這些胚胎有不同的特質跟功能,比如說最低階層的人,在孵化的過程中被以人工的方式導致腦部缺氧,藉以把人變成痴呆,好使這批人終身只能以勞力工作。 管理人員用試管培植、條件制約(Conditioning)、催眠、睡眠療法、古典制約等科學方法,嚴格控制各階層人類的喜好,讓他們用最快樂的心情,去執行自己一生已被命定的消費模式、社會階層和崗位。 嬰兒完全由試管培養、由實驗室中傾倒出來,完全不需要書、語言,不須負責任的性愛成為人們麻痺自己的正當娛樂,有情緒問題用「索麻」(soma,一種無副作用的致幻劑)麻痺,所謂的「家庭」、「愛情」、「父母」等人類關係皆成為歷史名詞,社會的格言是「社會,身份,穩定」。 在這個世界的管理者認為: 💡「所謂的家,不論就實體意義或精神意義,都只有一個髒字可言。精神意義上,家就是免子窩、是垃圾堆,充斥著擁擠生活中的摩擦碰撞,放任情緒的惡臭蒸騰四漫。親密關係令人窒息,親族關係則是危險瘋狂又淫穢。」 他們也認為,在以前的世界裡,母親、婚姻、愛情,只有單一出口的愛欲之中,情感的激流撞擊出四溢的水花。在那個世界中,人過不了隨心所欲的日子,生活中豈還會有理智、良善、幸福?那個世界裡,有親情、有愛情、有未經制約訓練卻強加於人的道德束縛,外有誘惑、內有自責;還有病痛種種、孤寂無盡;更有無法掌控的未知與貧窮,那樣一個世界,人必然情緒滿溢。而人一旦情緒滿溢(尤其是孤單絕望時),又怎能理智穩定呢? 這樣乍聽之下好像真的很合理?但是如果實際活在這樣的世界裡頭真的會幸福嗎?一切的質疑從一位野蠻人的到來開始改變,這位叫做約翰的野蠻人,跟生活在世界國的人不同,他知道等待知道忍耐,在他的想法裡他認為即使有些事情是很費力的,但是樂趣會使人忘卻痛苦,他認為低賤的事能反映出高貴的本性,即使他喜歡的人,身在世界國的列寧娜覺得地很髒那就去找低階層的人來掃就好,但他卻說他為了喜歡的人什麼事都願意做,這樣讓身在世界國的列寧娜摸不找頭緒。 在這樣的世界裡想要快樂就要馬上滿足,寂寞和回憶都是禁忌詞彙,也是過往不文明的象徵。這裡沒有飢餓,沒有病痛,甚至沒有不能被滿足的慾望。 在美麗新世界中這種對於快樂的定義,雖然聽起來好像很沒問題,但也是是受到一些學者質疑。人類大歷史裡頭寫道,在一項著名的研究中,諾貝爾經濟學獎得主康納曼(Daniel Kahneman)請受試者描述自己一般上班日的全天行程,再分段逐一評估他們究竟有多喜歡或討厭這些時刻。康納曼發現,大多數人對生活的看法其實會有所矛盾。讓我們以養小孩為例。康納曼發現,如果真要計算哪些時刻令人開心、哪些時候叫人無聊,就單純的數字來說,養小孩可說是非常不愉快的事。很多時候,養小孩就是要換尿布、洗奶瓶、處理小孩的哭鬧和脾氣,這些都算是沒人想做的苦差事。然而大多數家長都說孩子是他們快樂的主要來源。難道這些人都是腦子有問題嗎? 當然,這是一種可能。但還有另一種可能:調查結果讓我們知道,快樂不只是「愉快的時刻多於痛苦的時刻」這麼簡單而已。相反的,快樂要看的是某人生命的整體;生命整體有意義、有價值,就能得到快樂。快樂還有重要的認知和道德成分。價值觀不同,想法也就可能完全不同。例如,有人覺得養小孩的人就像是悲慘的奴隸,得伺候一個獨裁的小霸王,但也有人覺得自己真是滿懷著愛,正在培育一個新的生命。

《美麗新世界 》閱讀心得 正是因為現實如此逼人令人畏懼 才顯得那樣有意義 所有現代人都該讀的 ...

之前剛和大家分享了前陣子剛讀完人類大歷史這本書,我真的非常非常喜歡,大大改變以往對人類、信仰、歷史、世界的想法,會讓人反思自己的生活,以及人類其他物種生命的意義。在書中的最後倒數第二章,從此過著幸福快樂的日子裡面,就在討論這個一直以來好像是人類永遠不會有答案的問題,那就是關於幸福和快樂。在不斷地進步之下,又有誰真正的快樂了呢?快樂又到底該如何被計算?記得我們每年常常都會跟大家分享世界幸福報告,但事實上這些東西真的有辦法被衡量嗎? 💡幾千年來,早就有哲學家、神職人員和詩人反覆思索快樂的本質。許多人都認為,社會、倫理和心靈因素對幸福感的影響,絕對不下於其他物質條件。有沒有可能,雖然富裕社會裡的人類荷包滿滿,卻因為人際疏離和生活缺乏意義而深感痛苦?有沒有可能,雖然我們的老祖宗生活條件較差,但因為與家人朋友、宗教和大自然關係緊密,所以反而活得比較滿足? 但是更引起我注意的是,他說: 如果說快樂要由期望來決定,那麼我們社會的兩大支柱(大眾媒體和廣告業)很有可能正在不知不覺的讓全球愈來愈不開心。 關於快樂最重要的一項發現是:快樂並不在於任何像是財富、健康、甚至社群之類的客觀條件,而在於客觀條件和主觀期望之間是否相符—如果你想要一臺牛車,而你也得到一臺牛車,你就會感到滿足。如果你想要一輛全新的法拉利,而得到的只是一輛二手的飛雅特,你就會感覺很不開心。 對現代人來說,雖然有各種鎮靜劑和止痛藥任我們使用,但我們愈來愈期望能得到舒適和快感,也愈來愈不能忍受不便和不適。 結果就是我們感受到的痛苦程度,可能還高於先人。 假設現在是五千年前,而你是一個住在小村子裡的十八歲年輕人。這時全村大概只有五十個人左右,老的老、小的小,身上不是傷痕皺紋遍布,就是小孩稚氣未脫,很可能就會讓你覺得,自己長得真是好看,因而滿是自信。但如果你是活在今日的青少年,覺得自己長相不怎麼樣的可能性,就要高多了。就算同一個學校的人,外表都輸你一截,你也不會因此就感覺開心。因為你在心裡比較的對象是那些影視明星、運動員和超級名模,你整天都會在電視、臉書和巨型廣告看板上看到他們。 有沒有可能,第三世界國家之所以會對生活不滿,不只是因為貧窮、疾病、政治腐敗和壓迫,也是因為他們看到了第一世界國家的生活標準? 另外我以前其實常常會覺得努力是要為了過上更好的生活,如果我更有能力的話,我是不是就能夠避免掉不想要的痛苦和不開心,會不會生活剩下的就會是幸福和快樂的?這也是我心中一個很大的疑問,也是我一直以來想要追求答案的事情。 但是書中最後面講到了一本書叫做《美麗新世界》這本書出版於快要一百年前,探討著如果快樂的關鍵就在於生化機制,因此我們就不用再浪費時間處理政治革新和社會改革、叛亂和意識型態,而是開始全力研究唯一能真正讓我們快樂的方法—操縱人類的生化機制。 如果金錢、社會地位、整形手術、豪宅、握有大權的職位,這些都不會給你帶來長久的快樂。想要有長期的快樂,是否最終只能靠血清素、多巴胺和催產素。 1932年,正值經濟大蕭條的時代,赫胥黎出版了反烏托邦小說《美麗新世界》,書中將「快樂」當成最重要的價值,而且政治的基礎不是警方、不是選舉,而是精神病的藥物。每天,所有人都要服用一種合成藥物「蘇麻」(soma),這能讓他們感到快樂,而且不影響生產力和工作。在美麗的新世界裡,「世界國」統治全球,所有子民不論生活環境條件如何,都對這感到無比滿足。也因此,政府完全不用擔心會爆發戰爭、革命、罷工或示威遊行等等威脅。赫胥黎的世界似乎對大多數讀者來說都非常可怕,但又很難解釋原因。所有的人永遠都是很快樂的;這到底能有什麼問題?因為他假設了快樂等於快感,因為我們的生化機制限制了這些快感的程度和時間長短,唯一能夠讓人長時間、高強度感受到快樂的方法,就是操縱這個生化機制。 這本書因為之前也有通勤族推薦過所以我之前也買了電子書,印象也很深刻但是還沒有機會打開來看,看完之後也如同哈拉瑞講到的,讓人有毛股悚然的感覺,然後也讓反思到很多我以前想要推開的種種不開心,我才發現或許那些東西才是生活可貴的地方。 這本書真的很好看非常推薦給大家!雖然推出快要一百年,但是還是完全不過時,甚至很前衛。 在書中所建構的世界,人們不是胎生,而是從「繁育中心」孵化成熟在出生之前,就已被劃分為各種階級,透過各種生殖程序,讓這些胚胎有不同的特質跟功能,比如說最低階層的人,在孵化的過程中被以人工的方式導致腦部缺氧,藉以把人變成痴呆,好使這批人終身只能以勞力工作。 管理人員用試管培植、條件制約(Conditioning)、催眠、睡眠療法、古典制約等科學方法,嚴格控制各階層人類的喜好,讓他們用最快樂的心情,去執行自己一生已被命定的消費模式、社會階層和崗位。 嬰兒完全由試管培養、由實驗室中傾倒出來,完全不需要書、語言,不須負責任的性愛成為人們麻痺自己的正當娛樂,有情緒問題用「索麻」(soma,一種無副作用的致幻劑)麻痺,所謂的「家庭」、「愛情」、「父母」等人類關係皆成為歷史名詞,社會的格言是「社會,身份,穩定」。 在這個世界的管理者認為: 💡「所謂的家,不論就實體意義或精神意義,都只有一個髒字可言。精神意義上,家就是免子窩、是垃圾堆,充斥著擁擠生活中的摩擦碰撞,放任情緒的惡臭蒸騰四漫。親密關係令人窒息,親族關係則是危險瘋狂又淫穢。」 他們也認為,在以前的世界裡,母親、婚姻、愛情,只有單一出口的愛欲之中,情感的激流撞擊出四溢的水花。在那個世界中,人過不了隨心所欲的日子,生活中豈還會有理智、良善、幸福?那個世界裡,有親情、有愛情、有未經制約訓練卻強加於人的道德束縛,外有誘惑、內有自責;還有病痛種種、孤寂無盡;更有無法掌控的未知與貧窮,那樣一個世界,人必然情緒滿溢。而人一旦情緒滿溢(尤其是孤單絕望時),又怎能理智穩定呢? 這樣乍聽之下好像真的很合理?但是如果實際活在這樣的世界裡頭真的會幸福嗎?一切的質疑從一位野蠻人的到來開始改變,這位叫做約翰的野蠻人,跟生活在世界國的人不同,他知道等待知道忍耐,在他的想法裡他認為即使有些事情是很費力的,但是樂趣會使人忘卻痛苦,他認為低賤的事能反映出高貴的本性,即使他喜歡的人,身在世界國的列寧娜覺得地很髒那就去找低階層的人來掃就好,但他卻說他為了喜歡的人什麼事都願意做,這樣讓身在世界國的列寧娜摸不找頭緒。 在這樣的世界裡想要快樂就要馬上滿足,寂寞和回憶都是禁忌詞彙,也是過往不文明的象徵。這裡沒有飢餓,沒有病痛,甚至沒有不能被滿足的慾望。 在美麗新世界中這種對於快樂的定義,雖然聽起來好像很沒問題,但也是是受到一些學者質疑。人類大歷史裡頭寫道,在一項著名的研究中,諾貝爾經濟學獎得主康納曼(Daniel Kahneman)請受試者描述自己一般上班日的全天行程,再分段逐一評估他們究竟有多喜歡或討厭這些時刻。康納曼發現,大多數人對生活的看法其實會有所矛盾。讓我們以養小孩為例。康納曼發現,如果真要計算哪些時刻令人開心、哪些時候叫人無聊,就單純的數字來說,養小孩可說是非常不愉快的事。很多時候,養小孩就是要換尿布、洗奶瓶、處理小孩的哭鬧和脾氣,這些都算是沒人想做的苦差事。然而大多數家長都說孩子是他們快樂的主要來源。難道這些人都是腦子有問題嗎? 當然,這是一種可能。但還有另一種可能:調查結果讓我們知道,快樂不只是「愉快的時刻多於痛苦的時刻」這麼簡單而已。相反的,快樂要看的是某人生命的整體;生命整體有意義、有價值,就能得到快樂。快樂還有重要的認知和道德成分。價值觀不同,想法也就可能完全不同。例如,有人覺得養小孩的人就像是悲慘的奴隸,得伺候一個獨裁的小霸王,但也有人覺得自己真是滿懷著愛,正在培育一個新的生命。